退職互助部加入について

退職互助部とは

退職互助部制度は、教育関係者及びその配偶者の退職後の生活安定を図るため、医療給付を中心に組合員相互の連絡・親睦等の福利厚生事業を行うことを目的として、昭和48年7月に発足いたしました。

制度発足以来、「健康・生きがい・経済」を柱として事業の充実を図り、側面からの生活支援を行ってまいりました。また、県内外には17の支部が組織されており、組合員同士の日常的な相互交流・相互扶助や地域に密着した諸事業など、自主運営による支部活動が行われています。

以下に「生活設計の3つの柱」、「現職と退職後の生活の違い」についてご説明します。

生活設計の3つの柱

生きがい

- 生きていてよかったと実感できるような、熱中できるものをもつようにする

- 仕事や趣味に可能な限り取り組み、できるだけ多くの人と交流をはかる

- 知識と経験を生かして地域社会の活動に、積極的に参加する。

健 康

- 自分にあった健康管理に努める

- 市町村が実施する健康診査やガン検診などを定期的に受け、ホームドクターをもつこと

- 病気、ケガは早めに治すようにする。

経済(お金)

- 退職手当を効率よく安全に運用する

- 共済年金を補完として、長期に、しかも定期的に安定した収入を得る原資とする

- 運用する資金は、悪質な商法などには特に注意し、個々の生活設計に合った商品を選ぶ

現職と退職後の生活の違い

| 現 職 | 退職後 |

|---|---|

病気の発生率が低い

|

病気の発生率が高い

|

職場中心

|

家庭・社会中心

|

自由時間が少ない

|

自由時間が多い

|

集団行動・集団思考

|

個人行動・個人思考

|

諸手続きは、所属で

|

諸手続きは、ご自身で

|

月給が中心

|

年金が中心

|

掛金や資格取得について

| 現職組合員 | 満33歳から40歳までに退職互助部に加入した互助組合員 |

|---|---|

| 現職加入配偶者 | 退職互助部に加入した現職組合員の配偶者(扶養の有無は問わない) |

| 退職組合員 | 満55歳以上(※1)で退職し、退互掛金を完納した互助組合員 |

| 退職加入配偶者 | 退職組合員と同時に退職組合員の資格を取得した配偶者 |

| 資格取得及び喪失 | 現 職 |

資格取得

資格喪失

|

|---|---|---|

| 退 職 |

資格取得

資格喪失

|

| 毎月の掛金 | 給料の月額 (給料月額+教職調整額+調整額)×掛金率×240回 (20年) ※ 掛金率は、現職組合員単独又は現職組合員と現職加入配偶者それぞれ下記の率を合算したもの |

|---|---|

| 掛金の率 | 本人のみ加入 … 1000分の5 本人と配偶者が加入 … 1000分の10 |

| 一時払い掛金 | 55歳以上(※1)で退職し、納入回数が240回に達しない方は、退職前月の給料を基礎として残りの回数分を退職時に一括納入 (退職慰労金給付額から差し引く) |

| ・退職互助部への加入を検討されている方へ ・退職時掛金一括納入制度について ・定年延長に伴う61歳以上の給料月額等7割措置時の退職互助部掛金について |

退職互助部への加入を検討されている方へ

退職互助部への加入を検討されている方はこちらも是非ご覧ください。

>加入案内パンフレット(PDF)

>退職後の生活に備えよう(説明動画)

>よくある質問-退職互助部加入・退職時切替

>よくある質問-退職互助部制度

退職時掛金一括納入制度について

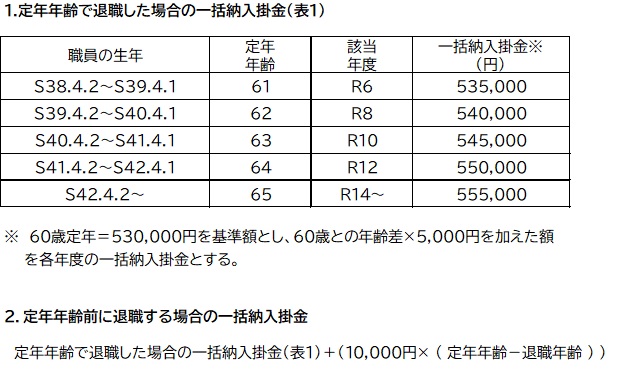

地方公務員の定年延長に伴い加入機会を増やすことを目的に、退職時に掛金を一括で納入することにより、退職互助部に加入・資格取得する制度を令和5年4月から導入しました。

令和5年度より定年年齢が60歳から2年ごとに1歳ずつ引き上げられることから、一括納入する掛金額は退職時の年度、年齢により異なりますので下記計算式を確認してください。

定年延長に伴う61歳以上の給料月額等7割措置時の退職互助部掛金について

新規採用等により40歳超で退職互助部に加入した方や、40歳超で配偶者を追加で加入した方は、掛金完納時期が60歳超となりますが、掛金の計算基準となる給料月額等が7割に減額される措置により、40歳までに加入し60歳までに掛金を完納された方と比べると、掛金総額が少なくなり、このままでは差が生じます。

この差を是正するため、給料月額等が7割措置後も掛金を収めていただく必要がある方については、掛金残額(60歳に達した年度末時点の給料月額×残回数)を計算し、個別にお知らせします。給料からは7割措置後の給料月額を基に計算した掛金が控除されるので、7割措置後に控除した掛金は掛金残額から差し引いていきます。

退職時に収めていただく必要がある掛金が残っていれば退職慰労金と相殺させていただき、なお不足する場合は個別にお支払いいただきます。